Kertas daluang (CC-BY SA 4.0)

Kertas daluang (CC-BY SA 4.0)Daluang (daluwang) adalah kertas tradisional yang terbuat dari bahan kulit kayu jenis Broussonetia papyrifera atau yang dalam bahasa Sunda disebut saéh. Jenis kertas ini banyak digunakan sebagai media penulisan naskah di Nusantara, terutama di pulau Jawa. Naskah dengan bahan daluang ditulis menggunakan tinta hitam atau warna lain dengan beragam aksara dan Bahasa. Bentuk naskah sebagian besar berbentuk buku berjilid, tetapi banyak juga yang berbentuk lembaran tanpa jilid dan gulungan.

Dalam peribahasa Sunda terdapat ungkapan peso pangot ninggang lontar, daluang katinggang mangsi, yang menunjukkan pengetahuan umum terhadap penggunaan bahan lontar dan daluang. Daluang telah dikenal dalam teks Sunda kuna dari sekitar abad 15 M, yaitu dalam Sanghyang Swawar Cinta disebutkan:

Daluwang kulit ning kayu,

upakara[ng] ning busana,

cangcut baju pangadua, | Daluwang kulit dari kayu,

Digunakan sebagai busana,

Cangcut baju sepasang, |

Kertas daluang masih terus digunakan saat kertas produksi Eropa dan

Cina masuk ke Nusantara. Tetapi lama-lama pengrajin daluang semakin

tersisih dan langka. Dr. Tedi Permadi melalui penelitian dan uji coba

bertahun-tahun berhasil merekonstruksi dan merevitalisasi keberadaan

daluang dewasa ini. Bahkan melalu prakarsanya, kertas daluang telah

ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional No. 90 tahun

2014 sebagai Kemahiran dan Kerajinan Tradisional Jawa Barat.

Proses pembuatannya yaitu kulit dari batang pohon saéh dipotong dengan ukuran tertentu, kemudian dibuang bagian arinya sehingga bagian kulit putihnya saja yang digunakan. Kulit saéh yang telah dibersihkan kemudian direndam dengan air selama beberapa waktu, baru kemudian ditumbuk dengan alat pemukul khusus. Alat pemukul ini dalam Bahasa Sunda disebut pameupeuh dengan permukaan berulir khusus yang terdiri dari beberapa tingkat kerenggangan.

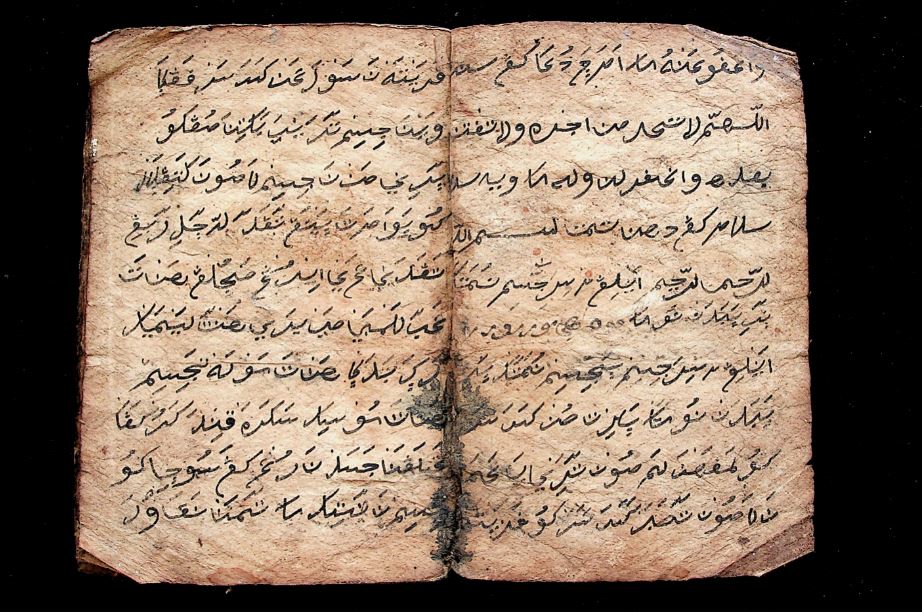

Naskah berbahan daluang (CC-BY SA 4.0)

Naskah berbahan daluang (CC-BY SA 4.0)

Pemukulan bahan dimulai dengan pemukul bertekstur renggang, dilanjutkan dengan pemukul bertekstur lebih rapat dan demikian selanjutnya hingga serat-serat kulit kayu semakin merenggang. Kulit saeh yang telah merenggang dan tipis kemudian diperam selama kurang lebih tiga hari dengan dibungkus daun pisang. Setelah itu, dijemur dengan ditempelkan pada batang pohon pisang untuk mendapatkan tekstur yang halus. Setelah kering, untuk menambahkan tingkat kehalusan daluang digosok pada permukaan papan yang halus dan keras dengan menggunakan kuwuk (cangkang kerang) atau tempurung kelapa. Hasil akhir dari proses pemolesan kemudian dipotong sesuai ukuran yang diinginkan.

Ilham Nurwansah

Admin Kairaga.com. Tulisan-tulisannnya dimuat di surat kabar dan majalah. Ilham sering diundang sebagai pemateri seminar maupun workshop tentang naskah dan aksara Sunda. Selain itu, ia juga merupakan pemerhati naskah dan aksara Nusantara dalam dunia digital. Baca juga tulisan-tulisannya yang lain di blog inurwansah.my.id.

Suka dengan konten Ilham Nurwansah ? Kamu bisa memberikan dukungan dengan mentraktir kopi atau bagikan konten ini di media sosial.