Daluang (daluwang) adalah kertas tradisional yang terbuat dari bahan kulit kayu jenis Broussonetia papyrifera atau yang dalam bahasa Sunda disebut saéh. Jenis kertas ini banyak digunakan sebagai media penulisan naskah di Nusantara, terutama di pulau Jawa. Naskah dengan bahan daluang ditulis menggunakan tinta hitam atau warna lain dengan beragam aksara dan Bahasa. Bentuk naskah sebagian besar berbentuk buku berjilid, tetapi banyak juga yang berbentuk lembaran tanpa jilid dan gulungan.

Dalam peribahasa Sunda terdapat ungkapan “peso pangot ninggang lontar, daluang katinggang mangsi,” yang menunjukkan pengetahuan umum terhadap penggunaan bahan lontar dan daluang sebagai alas tulis. Daluang telah dikenal dalam teks Sunda kuna dari sekitar abad 15 M, yaitu dalam Sanghyang Swawar Cinta disebutkan:

Daluwang kulit ning kayu,

upakara[ng] ning busana,

cangcut baju pangadua, |

Daluwang kulit dari kayu,

Digunakan sebagai busana,

Cangcut baju sepasang, |

Kertas daluang masih terus digunakan saat kertas produksi Eropa dan Cina masuk ke Nusantara. Tetapi lama-lama pengrajin daluang semakin tersisih dan langka. Dr. Tedi Permadi melalui penelitian dan uji coba bertahun-tahun berhasil merekonstruksi dan merevitalisasi keberadaan daluang dewasa ini. Bahkan melalui prakarsanya, kertas daluang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional No. 90 tahun 2014 sebagai Kemahiran dan Kerajinan Tradisional Jawa Barat.

Proses pembuatannya yaitu kulit dari batang pohon saéh dipotong dengan ukuran tertentu, kemudian dibuang bagian arinya sehingga bagian kulit putihnya saja yang digunakan. Kulit saéh yang telah dibersihkan kemudian direndam dengan air selama beberapa waktu, baru kemudian ditumbuk dengan alat pemukul khusus. Alat pemukul ini dalam Bahasa Sunda disebut pameupeuh dengan permukaan berulir khusus yang terdiri dari beberapa tingkat kerenggangan.

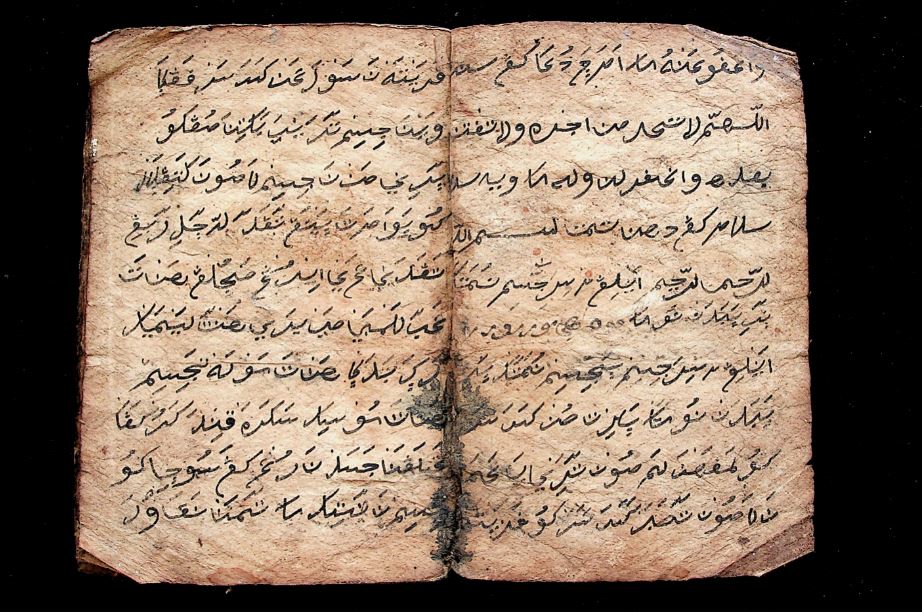

Naskah berbahan daluang koleksi Perpustakaan Ajip Rosidi (dok. Wikimedia Indonesia; cc-by-sa 4.0)

Naskah berbahan daluang koleksi Perpustakaan Ajip Rosidi (dok. Wikimedia Indonesia; cc-by-sa 4.0)

Pemukulan bahan dimulai dengan pemukul bertekstur renggang, dilanjutkan dengan pemukul bertekstur lebih rapat dan demikian selanjutnya hingga serat-serat kulit kayu semakin merenggang. Kulit saeh yang telah merenggang dan tipis kemudian diperam selama kurang lebih tiga hari dengan dibungkus daun pisang. Setelah itu, dijemur dengan ditempelkan pada batang pohon pisang untuk mendapatkan tekstur yang halus. Setelah kering, untuk menambahkan tingkat kehalusan daluang digosok pada permukaan papan yang halus dan keras dengan menggunakan kuwuk (cangkang kerang) atau tempurung kelapa. Hasil akhir dari proses pemolesan kemudian dipotong sesuai ukuran yang diinginkan.

Lontar adalah jenis bahan naskah yang terbuat dari daun pohon palem lontar (ental, taal, tal) atau siwalan dengan nama Latin Borassus flabellifer. Cara menulis pada bahan lontar yaitu dengan digores menggunakan sejenis pisau tulis yang disebut peso pangot. Untuk menghitamkan goresan aksara kemudian digunakan unsur arang alami dari kemiri yang telah dibakar.

Bahan daun lontar telah digunakan sejak lama dalam tradisi naskah Sunda untuk menulis teks. Rentang waktu penulisan lontar sebagai bahan tulis naskah Sunda Kuna, diperkirakan berlangsung antara abad ke-15 hingga abad ke-16. Bukti penggunaannya bisa ditemukan dalam koleksi naskah Sunda kuna di Kabuyutan Ciburuy, Garut, Museum Negeri Sri Baduga, Bandung dan koleksi Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.

Keberadaan naskah-naskah lontar Sunda kuna itu merupakan tanda nyata bahwa pernah ada tradisi penulisan dan penyalinan teks-teks Sunda kuna pada masa lalu. Selain keberadaan naskah-naskah lontar dengan teks dan aksara Sunda kuna, cukup banyak juga ditemukan naskah-naskah lontar yang berbahasa Jawa dengan aksara Jawa (Carakan) baik dalam koleksi lembaga maupun milik masyarakat di Jawa Barat dan Banten.

Tidak hanya bukti artefak naskah lontar kuno saja yang masih bisa ditemui saat ini, tetapi juga pengetahuan atau ingatan tentang keberadaan lontar sebagai bagian budaya Sunda terdokumentasi cukukp baik antara lain dalam kamus bahasa Sunda, tradisi lisan carita pantun, dan bahkan lebh jauh lagi, ditemukan dalam teks Sunda kuno. Dengan demikian fungsi lontar sebagai alas tulis naskah Sunda telah mendapatkan tempat tersendiri dalam khazanah pengetahuan dan kebudayaan Sunda dari masa ke masa.

Lontar Sunda Kuna Kawih Pangeuyeukan koleksi Perpusnas RI (dok. Aditia Gunawan)

Lontar Sunda Kuna Kawih Pangeuyeukan koleksi Perpusnas RI (dok. Aditia Gunawan)

Kesaksikan Teks Sunda Kuna

Kedudukan lontar sebagai alas tulis naskah tercatat dalam naskah Sanghyang Sasana Maha Guru, kropak 621 koleksi Perpustakaan Nasional (Gunawan dan Kurnia 2019, 42–47). Dalam teks SSMG disebutkan bahwa gebang dan lontar diciptakan oleh Sri Batara Gana dan lontar dikenal sebagai salah satu bahan tulis “sastra munggu ring taal“, tulisan di atas lontar, (Gunawan 2009, 110–11).

Dalam naskah yang sama disebutkan bahwa naskah yang ditulis di atas lontar disebut sebagai carik dan bukan merupakan bacaan untuk kabuyutan “Diturunkeun deui, sastra munggu ring taal, dingaranan ta ya carik, aya eta munang utama, kenana lain pikabuyutaneun”, diturunkan lagi tulisan di atas daun lontar, dinamakan goresan carik, ada mendapatkan keutamaan, karena bukan untuk kabuyutan (2009, 112–13).

Naskah Sunda Kuna lain yang membahas mengenai lontar dan gebang adalah Sanghyang Swawar Cinta (SSC) (baris 447-452). Naskah tersebut memberikan gambaran sebagai berikut:

kaguritkeun kaguratkeun,

dina gebang lawan lo(n)tar,

lempihan kukuluntungan,

dicarik (ku) tanah hireng,

ampar gelar susuratan,

eusi sang hiyang pustaka |

dituliskan digariskan,

pada gebang dan lontar,

rangkapan dan gulungan,

digores dengan tanah hitam,

hampar gelar tulisan,

isi pustaka suci |

Terekam dalam Sastra Lisan Carita Pantun

Dari hasil transkripsi carta pantun yang telah diusahakan oleh Ajip Rosidi ada beberapa cerita pantun Sunda yang merekam penggunaan kata “lontar”, yaitu Demung Kalagan, Kembang Panyarikan, Perenggong Jaa, dan Gantangan Wangi (Gunawan dan Kurnia 2019, 43). Keterangan itu terutama ditemukan pada bagian rajah yang biasanya dibawakan oleh juru pantun pada awal pertunjukan berupa lagu dan permohonan kepada para dewa agar mencegah timbulnya marabahaya selama ia membawakan cerita. Penyebutan lontar maupun gebang dalam carita pantun seringkali mengalami pergeseran akibat salah ucap sang juru pantun, namun masih dapat direkonstruksi menurut konteksnya dan perbandingan dengan teks pantun lain.

Rajah pantun Kembang Panyarikan (hlm. 7)

Caturkeun,

urang cuang caritakeun,

cuang diajar mupulihkeun nu bihari,

mopoyakeun nu baheula,

diguratkeun diguritkeun,

kana pucuk gebang pondok lontar,

ecekan guguluntungan,

sabeulit tamba pamali. |

Kisahkan,

kita ceritakan,

kita belajar membicarakan yang dahulu,

mengisahkan yang lama,

digariskan dan digubah,

pada pucuk gebang dan pucuk lontar,

bintik-bintik dalam gulungan,

satu belitan penangkal tabu |

Pantun Perenggong Jaya (hlm. 5)

Gebray geuning pucuk kawung beukah,

lain gebray pucuk kawung beukah,

apus gebar mana lawe lontar,

ngaranna lulumbang siang,

mn surat kukuluntungan |

Merekah, ternyata pucuk aren merekah,

bukan pucuk aren yang merekah,

(tapi) tali gebang dan benang lontar,

namanya lulumbang siang,

surat bergulung-gulung. |

Pantun Gantangan Wangi

Abis gobang lawe lontar,

cekcekan guguluntungan,

dituruban ku bandepung, |

Tali gebang benang lontar,

bintik-bintik dalam gulungan,

ditutup oleh mandepun. |

Catatan dalam Kamus Bahasa Sunda

Kata “lontar” dalam bahasa Sunda telah tercatat dalam beberapa kamus terbitan masa Hindia-Belanda. Di dalam kamus Nederduitsch-Maleisch en Soendasch Woordenboek karya de Wilde (1841, 22) disebutkan boomblad, waarop de Indianed schrijven (daun pohon, di mana orang India menulis), sedangkan padanannya dalam bahasa Melayu yaitu ‘daun lontar’ dan dalam bahasa Sunda ‘daöen lontar’ (ꦣꦲꦸꦤ꧀ꦭꦺꦴꦤ꧀ꦠꦂ).

Jonathan Rig mencatat lema “lontar” dalam A Dictionary of the Sunda Language of Java (1862, 257) sebagai name of palm tree, from wich in some parts of the country much toddy is drawn (nama pohon palem yang di beberapa bagian negara banyak digambar), dengan membubuhkan nama Latinnya yaitu Borassus Fabelliformis. Oosting (1882, 485) dalam kamus Soendasch-Nederduitsch Woordenboek mencatat lema ꦭꦴꦤ꧀ꦠꦂ (lontar) yang berasal dari perubahan kata ꦫꦺꦴꦤ꧀ꦠꦭ꧀ (rontal) dengan makna het blad van den talboom, waarop in vroeger tijden werd geschreven (daun dari pohon tal, yang ditulis pada zaman kuno).

Sedangkan, Coolsma (1913, 357) memberikan deskripsi untuk lema ‘lontar’ sebagai het blad van den lontar-pal, voll. Daoen lontar; ook de lontar-palm. Voll. Tangkal lontar; kawas peso ninggang lontar, als het mesje (schrijfstift) vallend op een lontar-blad “met zijn neus in de boter vallen” (daun lontar, juga pohon lontar). Dalam deksripsinya itu juga ia juga menyebutkan tangkal lontar (pohon lontar), dan ungkapan kawas peso pangot ninggang lontar (bagaikan pisau pangot jatuh di atas daun lontar).

Informasi mengenai kata “lontar” terus terdokumentasikan dalam kamus-kamus bahasa Sunda yang terbit setelah masa kemerdekaan Indonesia, antara lain dalam Kamus Sunda-Indonesia yang disusun oleh Maman Sumantri dkk. (1985, 270) ; lontar merupakan perubahan dari rontal, daun siwalan sejenis palam; patah lontar, lebat dan panjang (rambut perempuan); kumpulan daun lontar yang sudah bertulis.

Lembaga Basa jeung Sastra Sunda (LBSS) juga mencatat entri “lontar” dalam Kamus Umum Basa Sunda (1995, 291) sebagai perubahan dari rontal, daun siwalan (sejenis palem) yang dahulu digunakan untuk menulis. Seperti halnya kamus Coolsma, di dalam kamus LBSS ini tercatat ungkapanyang serupa,yaitu peso pangot ninggang lontar malahmandar katuliskeun (pisau pangot jatuh di atas daun lontar, semoga tertuliskan). Pada lema ini juga diterangkan pengertian koropak, yaitu kumpulan daun lontar yang sudah ditulisi serta merupakan buku pada masa lalu.

Di dalam Sundanese English Dictionary yang disusun oleh R. Hardjadibrata dan Eringa (2003, 506) “lontar” dideskripsikan sebagai palmyra palm, palmyra leaves (used for plaitwork, in olden times used as writing material); palm leaf handwriting (palem palmyra, daun palem palmyra [digunakan untuk anyaman, dulu digunakan sebagai bahan menulis]; tulisan tangan daun palem).

● Coolsma, Sierk. 1913. Soendaneesh-Hollandsch Woordenboek. Leiden: A. W. Sijthoff’s Uitgervers-Maatschapij.

● Gunawan, Aditia. 2009. Sanghyang Sasana Maha Guru dan Kala Purbaka: suntingan dan terjemahan. ed. Agung Kriswanto dan Nindya Noegraha. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.

● Gunawan, Aditia, dan Atep Kurnia. 2019. Tata Pustaka: Sebuah Pengantar Terhadap Tradisi Tulis Sunda Kuna. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

● Hardjadibrata, R.R., dan F.S. Eringa. 2003. Sundanese English Dictionary. Jakarta: Published for Yayasan Kebudayaan Rancage by PT. Dunia Pustaka Jaya.

● LBSS. 1995. Kamus Umum Basa Sunda. Bandung: Lembaga Basa jeung Sastra Sunda.

● Oosting, H. J. 1882. Soendasch-Nederduitsch woordenboek : op last van het Gouvernement van Nederlandsch-Indie zamengesteld. Amsterdam: Muller.

● Rigg, Jonathan. 1862. A Dictionary of the Sunda Language of Java. Batavia: Lange.

● Sumantri et.al., Maman. 1985. Kamus Sunda-Indonesia. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

● Wilde, A. De. 1841. Nederduitsch – Maleisch en Soendasch Woordenboek. Amsterdam: Johannes Muller.

Gebang adalah sejenis tumbuhan palem yang daunnya dimanfaatkan sebagai alas tulis naskah kuno di Indonesia, khususnya dalam tradisi tulis Sunda Kuno. Semula, bahan naskah ini sering disebut sebagai nipah. Tumbuhan nipah sendiri merupakan spesies yang berbeda dengan gebang maupun lontar. Umumnya, naskah-naskah gebang yang ada saat ini terlacak berasal dari tradisi Sunda di Jawa Barat. Beberapa naskah tercatat dalam katalog naskah Merapi-Merbabu, namun diragukan berasal dari tradisi Jawa (Tengah) Kuno.

Tipologi

Naskah-naskah gebang memiliki karakteristik hampir serupa dengan lontar. Tetapi, beberapa perbedaan bisa diamati dengan lebih seksama. Daun yang digunakan lebih tipis, lebih lebar dan lebih mengkilap. Setiap lempit memiliki tiga lubang, di mana lubang yang berada di tengah memiliki ukuran lebih besar dari dua lubang di bagian samping. Warnanya coklat tua hingga coklat muda dengan tekstur daun memiliki kerutan-kerutan tipis membujur (horizontal). Bundelan naskah disatukan dengan utas tali yang dimasukkan ke lubang bagian tengah. Beberapa naskah memiliki kotak kayu pelindung (kropak), berwarna coklat kemerahan atau hitam.

Identifikasi

Istilah ‘nipah’ pada tahun 1862 oleh K.F. Holle untuk pertama kalinya (Notulen 1, 1862–1863: 14). Lima tahun kemudian, Holle (1867) memerikan tiga naskah gebang yang disebutnya nipah yang berasal dari sumbangan Raden Saleh. Ketiga naskah itu diidentifikasi oleh Holle sebagai MSA, MSB, dan MSC. Diketahui kemudian bahwa MSA adalah naskah BGKW bernomor L 632 (Kabuyutan Galunggung), 29 MSB bernomor L 630 (Sang Hyang Siksa Kandang Karesian), 30 dan MSC bernomor L 631 (Chanda-karaṇa) 31 (Holle, 1867: 452–464).

Kajian kodikologis tentang naskah nipah nyaris tidak mendapat perhatian dalam kepustakaan. Ada beberapa artikel atau catatan katalog yang membicarakan nipah, tetapi terbatas pada pengamatannya terhadap naskah nipah yang tersedia. Asal-usul serta produksi daun nipah sebagai alas tulis masih menjadi pertanyaan besar.

Dalam pengantar buku Tabel van Oud- en Nieuw-Indische Alphabetten (1882), Holle memberikan gambaran umum mengenai naskah dengan bahan yang ia duga sebagai nipah. Tiga hal yang penting dicatat dari ulasan Holle adalah: (1) tempat ditemukannya naskah nipah, (2) alat tulis yang digunakan, dan (3) bentuk aksara. Holle menyatakan bahwa selain dari Jawa Barat, sejumlah kecil naskah nipah juga ditemukan di Merapi-Merbabu. Terkait aksara, Holle menyebut aksara yang tertera pada nipah sebagai aksara Kawi-kuadrat (Kawi-kwadraat-letter).

Hipotesa van Lennep dalam tesisnya menempatkan khazanah naskah nipah sebagai bagian dari koleksi perpustakaan kerajaan di Jawa Barat. Dari hasil pengamatan van der Molen yang secara cermat mengamati fisik sebuah naskah nipah tertentu, yang mengandung teks Kuñjarakarṇa, ia sampai pada hipotesa bahwa terdapat dua kemungkinan berkaitan dengan kebakuan ukuran daun untuk alas naskah. Jika alatnya yang baku, maka dapat diperoleh petunjuk penting mengenai identitas bengkel melalui ukuran naskah, panjang, lebar, jarak antar lubang dan jarak lubang dengan tepi daun. Jika jenis daunnya yang baku, maka ukurannya boleh jadi sama dalam kawasan yang luas.

Kajian Andrea Acri miliputi identifikasi hampir seluruh naskah nipah yang tersedia. Teks yang secara khusus ditelaahnya adalah Dharma Pātañjala, sebuah naskah nipah yang ditemukan di Merapi-Merbabu, bukan di Jawa Barat seperti pada umumnya. Mengenai tempat ditemukannya naskah tersebut, Acri mengemukakan bahwa pada masa lalu mungkin terdapat hubungan antara skriptorium dari Jawa Barat dan Merapi-Merbabu. Terbuka juga kemungkinan bahwa beberapa naskah nipah dari skriptorium di Jawa Barat, entah dengan cara apa, dapat sampai ke Merapi-Merbabu sebelum tahun 1759, yaitu tahun kematian Pendeta Windu Sona, pemilik naskah terakhir sebelum diakuisisi BGKW. Hubungan antar kedua skriptorium tersebut juga memungkinkan terjadinya pertukaran naskah di masa lalu.

● Acri, Andrea. 2018. Dharma Pātañjala Kitab Saiva Dari Jawa Zaman Kuno: Kajian Dan Perbandingan Dengan Sumber Jawa Kuno Dan Sanskerta Terkait. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) – Ecole francaise d’Extreme-Orient.

● Holle, Karel Frederik. 1882. Tabel van Oud- En Nieuw-Indische Alphabetten: Bijdrage Tot de Palaeographie van Nederlandsch-Indië. Batavia: Bruining’s Hage : Nijhoff.

● van der Molen, Willem. 2011. Kritik Teks Jawa. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Kertas menjadi salah satu media tulis utama yang banyak digunakan untuk menulis naskah, menggeser peran bahan tradisional seperti dluwang. Beragam jenis kertas telah digunakan dalam penulisan naskah Sunda, mulai dari kertas buatan Eropa, lokal, hingga beberapa yang berasal dari Cina dan Turki. Setiap jenis kertas ini membawa karakteristik unik yang membantu filolog dan peneliti manuskrip dalam mengidentifikasi asal, usia, dan kualitas dari naskah tersebut.

Jenis Kertas Berdasarkan Asal Produksi

Secara umum, kertas dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar berdasarkan asal produksinya, yaitu kertas buatan Eropa dan kertas lokal Indonesia (atau Hindia-Belanda pada masa kolonial). Kertas buatan Eropa, yang lebih umum digunakan pada naskah Sunda, dikenal karena kualitas dan daya tahannya yang baik. Kertas lokal buatan Indonesia mulai diproduksi di beberapa percetakan di Pulau Jawa, terutama pada periode kolonial, ketika permintaan akan media tulis semakin meningkat.

Proses Pembuatan Kertas dan Perbedaan dengan Dluwang

Kertas memiliki proses pembuatan yang berbeda dari dluwang, yang sebelumnya juga menjadi media tulis penting. Dluwang dibuat dengan cara memukul-mukul kulit kayu secara manual hingga terbentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Sebaliknya, kertas dibuat dari pulp kayu yang diolah dengan mesin menjadi bubur halus, lalu dicampur dengan bahan tambahan seperti pengawet, pewarna, dan pelapis untuk menciptakan permukaan yang halus dan lebih tahan lama. Setelah itu, campuran tersebut dicetak dalam bentuk lembaran menggunakan mesin pencetak berkapasitas besar, memungkinkan produksi kertas dalam jumlah yang banyak.

Kertas Eropa dan Ciri-cirinya

Kertas buatan Eropa yang banyak digunakan pada naskah Sunda diimpor dari berbagai negara seperti Belanda, Jerman, Inggris, dan Portugal. Salah satu ciri khas kertas Eropa adalah adanya watermark (tanda air) dan counter mark (tanda balik), yang sering kali berupa gambar, simbol, atau tulisan khusus dari pabrik pembuatnya. Watermark dan counter mark ini dapat dilihat dengan mudah dengan menerawang kertas di bawah cahaya. Ciri lainnya adalah garis-garis bayang vertikal dan horizontal yang berasal dari markah mesin cetak, yang menjadi penanda bahwa kertas tersebut dibuat dengan teknologi pembuatan modern.

Peran VOC dalam Distribusi Kertas di Nusantara

VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) berperan besar dalam memperkenalkan dan mendistribusikan kertas buatan Eropa ke Nusantara. Seiring dengan berkembangnya administrasi dan kebutuhan tulis-menulis dalam pemerintahan kolonial, kertas menjadi bahan utama bagi orang Eropa untuk kegiatan resmi. Kehadiran kertas secara perlahan menggeser media tulis lain yang telah lama digunakan di Indonesia, seperti lontar dan bambu, sehingga kertas lebih diterima oleh kalangan luas, termasuk masyarakat pribumi, yang juga mulai menggunakannya untuk mencatat naskah dan keperluan pribadi.

Produksi dan Penggunaan Kertas Lokal

Kertas lokal Indonesia mulai diproduksi untuk memenuhi kebutuhan media tulis yang terus meningkat pada era Kolonial. Beberapa percetakan kertas didirikan di Pulau Jawa, yang mendukung penyebaran kertas lokal sebagai alternatif dari kertas Eropa. Walaupun kualitas kertas lokal tidak sebaik kertas buatan Eropa, ketersediaannya yang mudah dan harga yang lebih terjangkau membuatnya diminati oleh masyarakat luas, terutama dalam kegiatan sehari-hari dan penulisan naskah non-resmi.

Bambu digunakan sebagai alas tulis naskah Sunda kuno. Dalam naskah Sanghyang Sasana Maha Guru disebutkan bahan bambu sebagai pejwa. Beberapa naskah Sunda Kuno dalam koleksi Perpustakaan Nasional RI yang menggunakan alas tulis bambu yaitu Sanghyang Jati Maha Pitutur, Esmu Paganan, dan Kaleupasan.

Jenis bambu yang digunakan belum diketahui secara pasti, tetapi dalam tradisi tutur lisan konon jenis bambu yang biasa digunakan sebagai alas tulis adalah jenis bambu surat. Teknik penulisan pada media bambu tampaknya sama seperti penulisan pada daun lontar yaitu digores dengan benda tajam, kemudian goresan yang dihasilkan dihitamkan dengan karbon alami.

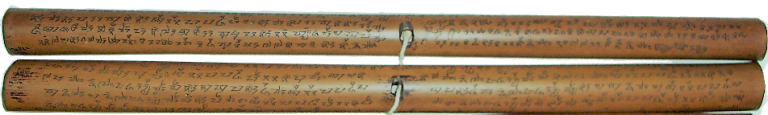

Naskah bambu Sanghyang Jati Maha Pitutur koleksi Perpusnas RI (dok. Aditia Gunawan)

Naskah bambu Sanghyang Jati Maha Pitutur koleksi Perpusnas RI (dok. Aditia Gunawan)

Naskah bambu Esmu Pagananan koleksi Perpusnas RI (dok. Ilham Nurwansah)

Naskah bambu Esmu Pagananan koleksi Perpusnas RI (dok. Ilham Nurwansah)